如果全球網路中斷 24 小時,BTC 網路會因此癱瘓嗎?

請試想全球網際網路主幹在一天之內全面癱瘓的情境。

無論是人為錯誤、災難性軟體漏洞、惡意病毒,或直接的軍事衝突,只要連接全球的物理網路交換樞紐突然全部中斷,比特幣將面臨何種命運?

如果法蘭克福、倫敦、維吉尼亞、新加坡和馬賽同時離線,比特幣網路將被分割成三個區域。

跨大西洋、地中海與主要跨太平洋航線的流量將完全停擺。美洲、歐洲、非洲、中東、亞洲與大洋洲將各自孤立地記錄歷史,直到網路恢復連線。

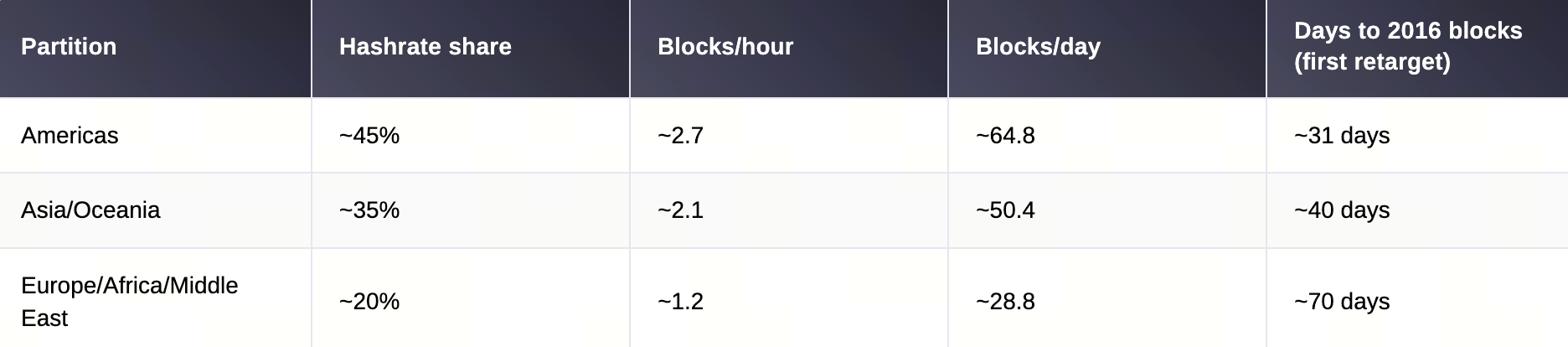

每個分區會根據自身可用算力持續出塊。

以全球十分鐘出塊為目標,算力占比45%的區域每小時約可產生2.7個區塊,35%的區域約2.1個區塊,20%的區域約1.2個區塊。由於節點無法跨分區交換區塊頭或交易,各區域分別推進自身有效鏈,彼此毫無察覺。

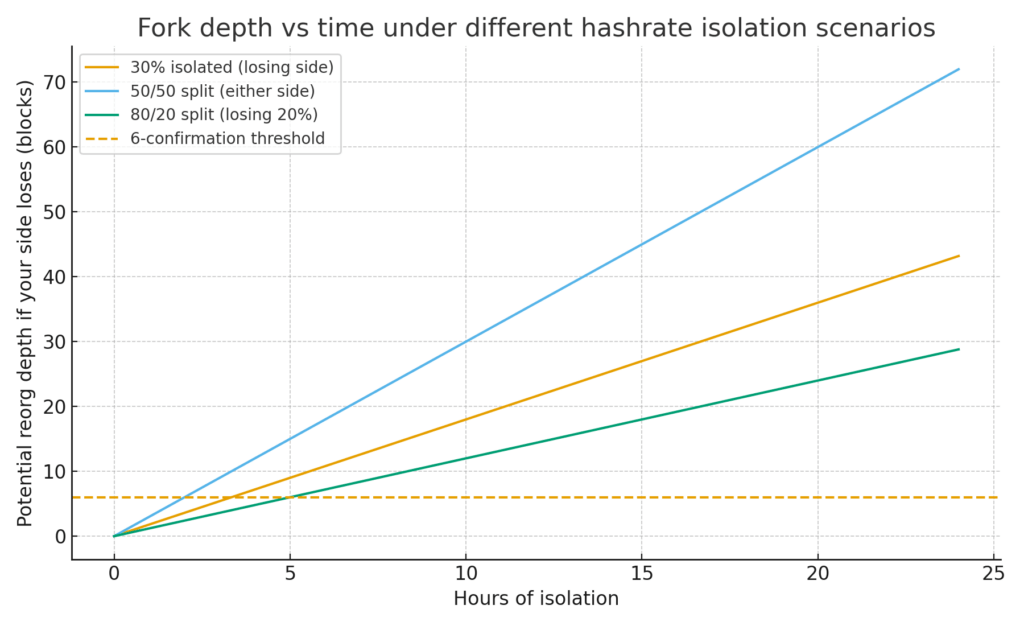

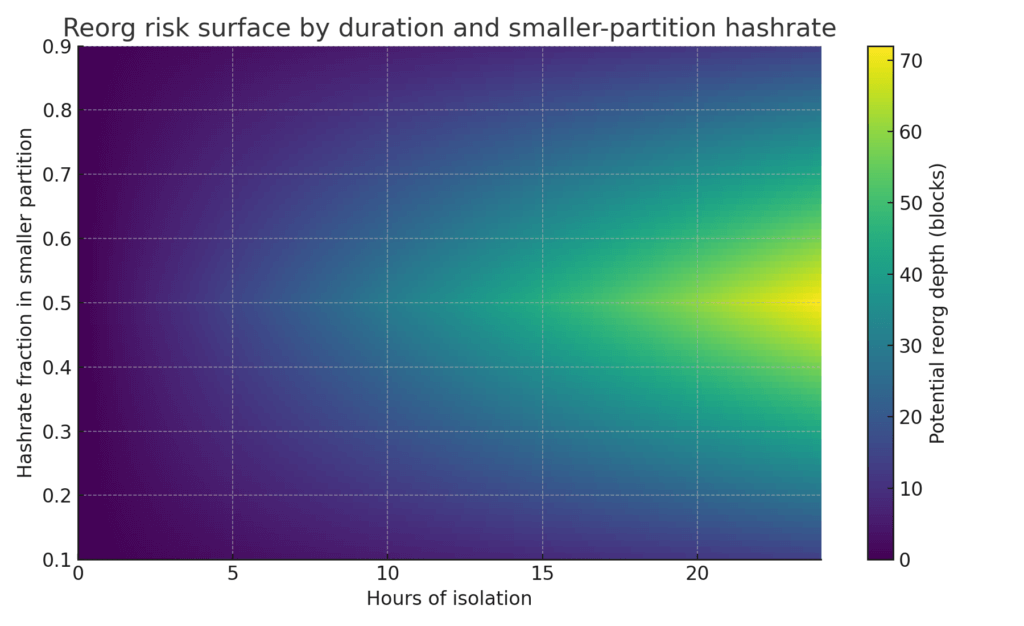

結果是分叉深度會隨時間與算力分布自然增長。

分區後的出塊節奏讓分歧變得極為機械。我們將算力大致分配,建模時以美洲45%、亞洲及大洋洲35%、歐洲及非洲20%為基準。

美洲每兩小時可新增約6個區塊,亞洲及大洋洲每小時約新增4至5個區塊,歐洲及非洲每小時約新增2至3個區塊。

僅僅一小時,各帳本區塊數就已出現兩位數差距。

半天後,區塊差距將擴大到數百個。

一天後,各鏈間區塊差距將達數百個,遠超過常規重組範圍,此時服務業者需將區域確認視為暫時狀態。

隔離分區的重組深度會隨時間線性增長,即使是50/50的短暫分裂也存在極大風險。

本地mempool會立即分裂。例如,紐約廣播的交易將無法送達新加坡,分區外的收件人在網路恢復前完全無法得知。

每個分區內,手續費市場會轉為本地化。使用者必須與本地算力爭奪有限區塊空間,算力最低且需求旺盛的區域手續費漲幅最快。

當確認喪失全球終局性時,交易所、支付處理商和託管錢包通常會暫停提領與鏈上結算,閃電網路對手方則面臨少數分區承諾交易確認的不確定性。

路由恢復後,節點會自動同步並比對。

每個節點都會對比所有鏈並重組到累計工作量最大的有效鏈。

實際成本主要有三方面:

- 重組深度導致少數分區區塊被廢棄。

- 重新廣播並排序先前僅在失利分支「確認」的交易。

- 交易所與託管機構在恢復前進行的營運檢查。

若分裂持續24小時,恢復時少數分區會有數十至數百個區塊成為孤塊,服務業者需額外花數小時重建mempool、重新計算餘額並重新開放提領。

經濟全面恢復通常落後於協議同步,因法幣通道、合規審核與通道管理仍需人工介入。

以可達算力百分比建模隔離,比單純計算樞紐更便於理解動態。

當30%算力隔離時,少數分區每小時約產生1.8個區塊。這代表該分區標準六次確認的支付約三小時二十分鐘後就有風險,因為這六個區塊可能被其他70%網路構建的更長鏈孤塊化。

接近50/50分裂時,雙方分區累計工作量接近,即使短暫分裂也會在兩端形成競爭性「已確認」歷史,恢復後結果具有隨機性。

80/20分裂時,多數分區幾乎必定勝出。較小分區一天約新增29個區塊,合併時將被孤塊,導致該區域大量已確認交易被回滾。

重組風險由時間與小分區算力共同決定,最危險的是持續時間長且分裂比例接近一半的情境。

韌性工具確實存在,並對實際影響發揮關鍵作用。

衛星下行鏈路、高頻無線中繼、延遲容忍網路、Mesh網路及Tor橋等替代傳輸方式,可以在受損路由間傳遞區塊頭或極簡交易流。

這些路徑頻寬有限且延遲高,但即使僅間歇性跨分區傳播,仍能讓部分區塊與交易跨區,減少分叉深度。

礦工多元對等連接、多鏈交易所基礎設施與礦池地理分布提升了全球工作量側路傳播的機率,在主幹恢復時有助於限制重組深度與耗時。

網路分裂期間,市場參與者的營運指引非常明確。

- 暫停跨分區結算,將所有確認視為暫時,並加強本地手續費估算。

- 交易所可切換至儲備證明認證,無需主動提領,提升確認門檻以應對少數分區風險,並公布依隔離時長調整所需確認數的政策。

- 錢包應明確標示區域終局性,停用自動通道再平衡,將敏感支付排隊待恢復後重新廣播。

- 礦工需維持多元上游連線,避免在同步流程中人為干預最長鏈選擇規則,確保流程合乎標準。

協議得以存續,因為節點一旦重連,會自動收斂至累計工作量最大的鏈。

但分裂期間,使用者體驗遠不及協議本身,因為經濟終局性仰賴全球傳播一致性。

最可信的最壞情境是多樞紐斷網一天,導致跨境可用性暫時崩潰,手續費劇烈波動且分布失衡,深度重組令區域確認失效。

連線恢復後,軟體會以確定性方式解決帳本分歧,服務業者完成營運檢查後恢復全部功能。

餘額與歷史統一於勝鏈後,才會重新開放提領與通道。

這是可恢復的情境,但若分裂無法癒合,局面將截然不同。

第三次世界大戰期間,比特幣將如何演變?

如果上述骨幹樞紐永遠無法恢復,會發生什麼事?

在這種極端情境下,比特幣將不再以統一網路形式存在。

將出現永久地理分區,形成相互獨立但規則一致、無法通信的比特幣網路。

每個分區持續挖礦,獨立調整難度,發展自身經濟體系、訂單簿與手續費市場。在無法恢復連線或手動選定主鏈的情況下,歷史將永遠無法統一。

下圖展示此狀態下的情形。

共識與難度調整

- 各分區於下個2016個區塊調整前,出塊時間會依可用算力加快或減慢。調整後,各分區會本地恢復十分鐘出塊。

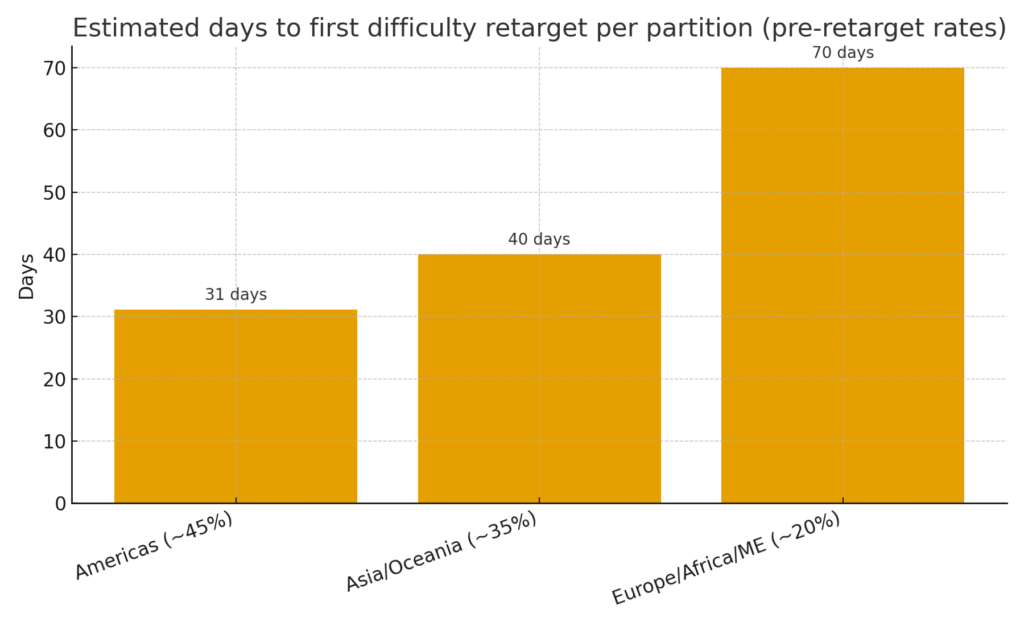

- 依上述算力比例,首次調整所需時間為:

首次調整後,各分區將以約十分鐘速度出塊,後續獨立進行減半與難度調整。

若無跨洋鏈路,三地分別需31天、40天和70天才能完成首次難度調整。

各區域在首次調整前達到減半高度的速度不同,減半日期也會出現明顯分歧。

供應與「BTC是什麼」:手續費、mempool與支付

每個分區內,2100萬枚上限仍適用於自身鏈。全球總量將超過2100萬,因為每條鏈都在獨立發放補貼。經濟上,這代表三種不相容的BTC資產,它們共享地址與密鑰,但擁有各自不同的UTXO集合。

密鑰可同時控制所有分區的幣。若用戶於兩個區域花同一UTXO,兩筆花費在各自的本地鏈上都屬合法,最終形成永久「分裂幣」,分裂前歷史相同,分裂後則各自演化。

- mempool將永遠本地化。跨分區支付無法傳播,任何向他區付款的嘗試都無法送達。

- 手續費市場會在本地達到均衡。算力較小的分區在長時間未調整難度期間區塊空間更緊張,調整後就會回歸正常。

- 跨分區用戶的閃電通道無法路由,HTLC超時、節點發布承諾,通道關閉僅在本地分區確認。跨分區流動性將永久鎖定。

安全性、市場與基礎設施

每個分區的安全預算等於其本地算力與手續費。僅占分裂前全球20%算力的區域,其絕對攻擊成本低於原全球網路。長期來看,礦工可能流向幣價較高且能源成本低的分區,安全格局也會隨之變化。

若無分區間頭部資訊傳遞路徑,一區的攻擊者無法篡改他區歷史,因此攻擊僅限本地。

- 交易所區域化、市場行情分化,實際形成BTC-A、BTC-E與BTC-X等本地價格,即使各自都稱為BTC。

- 法幣入金、託管、衍生品與結算專注於區域鏈。指數與數據服務必須為各場域選鏈或發布多鏈複合數據。

- 依賴全球數據源的橋接資產與預言機要麼中斷,要麼分裂成區域版本。

協議規則保持一致,除非某分區協作修改規則。一分區採行的升級不會在其他分區啟動,長期將導致規則集漂移。

礦池軟體、區塊瀏覽器與錢包必須分別部署分區基礎設施。多鏈服務商無法自動對帳,只能手動制定策略。

如果這些樞紐永遠無法恢復,分區是否可能再度統一?

若通訊路徑永遠無法恢復,協議統一即告失敗。唯一回歸單一帳本的方式只能透過社會與營運手段,例如協調選定某一分區鏈為主鏈,放棄或重播其他鏈。

分裂持續數週後已深度分歧,無法自動重組回單一歷史。

營運總結

永久分裂應視為共享分裂前歷史的硬分叉。需妥善管理密鑰,確保安全花費分裂幣,避免跨分區意外重播,並針對不同分區分別進行帳務、定價與風險管理。

礦工、交易所與託管機構應明確選定所屬分區,公布鏈標識,並記錄各條鏈專屬的存取政策。

因此,若這些樞紐永遠無法恢復且無替代路徑彌合裂痕,比特幣不會消失,而是會演變為數個永不合併的獨立比特幣網路。

免責聲明:

- 本文轉載自[CryptoSlate]。版權歸原著作人[Liam ‘Akiba’ Wright]所有。如對轉載有異議,請聯絡Gate Learn團隊,專人將即時處理。

- 免責聲明:文中觀點僅屬作者個人意見,並不構成任何投資建議。

- 本文其他語言版本由Gate Learn團隊翻譯。

相關文章

區塊鏈盈利能力和發行 - 重要嗎?

比特幣年第二章

Notcoin & UXLINK:鏈上數據比較

Solv協定:集中式去中心化金融趨勢下的資產管理新範式

位元層:使用 BitVM 比特幣 Layer 2解決方案