2025 REEF價格預測:深入剖析DeFi代幣市場趨勢及成長潛力要素

本文深入剖析 REEF 作為 DeFi 代幣的市場表現與成長潛力,依據歷史數據、市場動態及生態系統發展,專業預測 REEF 2025 年至 2030 年的價格走勢,並提出投資策略。內容包含影響 REEF 未來價格的關鍵因素、風險管理,以及針對長期及積極投資人的策略分析。全面說明 REEF 在區塊鏈產業的市場定位,探討其投資價值,並提供 Gate 平台的交易建議與專家見解。簡介:REEF的市場地位與投資價值

Reef(REEF)自2020年推出以來,作為高效且快速的Layer 1區塊鏈,持續展現重要進展。到2025年,Reef市值達4,215,114美元,流通量約22,821,409,581枚,價格維持在0.0001847美元左右。被譽為「易於接入的Web3區塊鏈」,此資產於去中心化金融(DeFi)及Web3領域扮演愈發關鍵的角色。

本文將從歷史價格走勢、市場供需、生態系統發展及宏觀經濟等面向,系統性分析Reef於2025至2030年的價格趨勢,並為投資人提供專業的價格預測與實用投資策略。

一、REEF價格歷史回顧與現況

REEF歷史價格演變

- 2020年:REEF於12月正式上市,初始價格0.00125美元

- 2021年:3月15日創下歷史高點0.05746美元,較發行價漲幅達4,496%

- 2025年:價格回落至低點0.0001847美元,較高點下跌99.68%

REEF現行市場狀況

REEF目前交易價格為0.0001847美元,24小時成交量15,542.64美元。近24小時上漲0.59%,但整體仍呈下跌趨勢,過去一週跌幅6.52%,過去一個月跌幅23.06%。市值4,215,114美元,於加密市場排名第1678位。流通量及總供應量皆為22,821,409,581枚,完全稀釋估值8,180,074美元。

點擊查看REEF的最新市場價格

REEF市場情緒指標

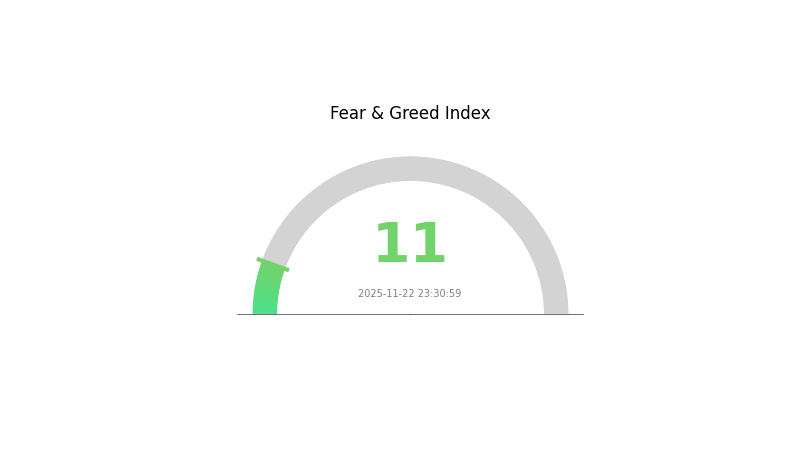

2025年11月22日恐懼與貪婪指數:11(極度恐懼)

點擊查看當前恐懼與貪婪指數

目前加密貨幣市場情緒極為低迷,恐懼與貪婪指數僅11,顯示投資人普遍悲觀且信心不足。如此低的指數往往代表市場可能處於超賣狀態,為逆向投資者帶來潛在買點。但投資前仍須審慎評估並深入研究。需留意,加密市場情緒變動迅速。

REEF持幣分布

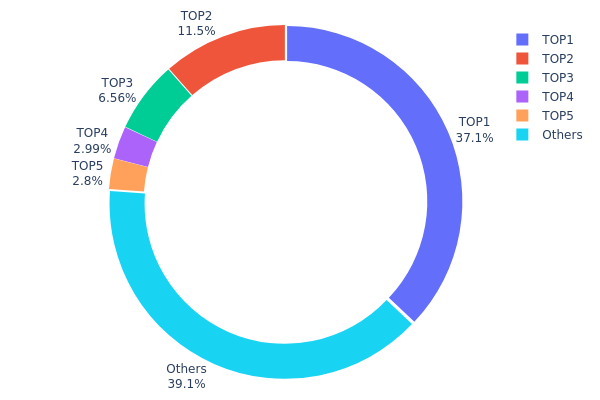

REEF的持幣分布顯示,部分主要地址集中持有大量代幣。最大持幣地址(推測為銷毀地址0x0000...00dead)占總供應量37.06%,這些代幣已永久移除流通。第二大持有者占11.48%,第三大占6.56%。前五大地址共掌控REEF總供應量60.89%。

高度集中容易造成市場操控及價格劇烈波動風險。若大額持幣者大規模轉移,價格可能受到明顯影響。集中度過高也反映去中心化程度不足,影響網路治理與抗風險能力。

其餘39.11%供應量分布於其他地址,顯示一定程度分散。更廣泛持幣基礎有助提升市場流動性與穩定性,部分緩解集中風險。

點擊查看REEF持幣分布詳情

| 排名 | 地址 | 持幣數量 | 持幣占比 (%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 0x0000...00dead | 3316310.62K | 37.06% |

| 2 | 0xc80a...e92416 | 1027387.49K | 11.48% |

| 3 | 0xc368...816880 | 587135.11K | 6.56% |

| 4 | 0x7812...d657fc | 267900.00K | 2.99% |

| 5 | 0x6edf...1c5048 | 250873.20K | 2.80% |

| - | 其他 | 3496746.23K | 39.11% |

二、影響REEF未來價格的核心因素

技術發展與生態系統建設

-

Reef Chain:Reef Chain是基於Substrate架構的Layer 1區塊鏈,專注提升DeFi領域的可擴展性與跨鏈互操作性。

-

生態應用:Reef生態涵蓋多樣化基於Reef Chain的DApp及專案,包括去中心化交易所、借貸平台、收益農場協議等。

三、2025-2030年REEF價格預測

2025年展望

- 保守預測:0.00009 - 0.00018美元

- 中性預測:0.00018 - 0.00021美元

- 樂觀預測:0.00021 - 0.00023美元(仰賴市場強勁復甦及REEF廣泛採用)

2027-2028年展望

- 市場預期:有望進入成長期,波動性加劇

- 價格區間預測:

- 2027年:0.00014 - 0.00032美元

- 2028年:0.00016 - 0.00037美元

- 關鍵驅動力:生態擴展、技術進步與加密市場整體趨勢

2029-2030年長期展望

- 基礎情境:0.00033 - 0.00039美元(預設穩健成長與持續採用)

- 樂觀情境:0.00039 - 0.00045美元(生態快速拓展且市場表現亮眼)

- 突破性情境:0.00045 - 0.00049美元(出現核心應用並實現主流大規模採用)

- 2030年11月23日:REEF 0.00049美元(若市場極度樂觀或達高峰)

| 年份 | 預測最高價 | 預測平均價 | 預測最低價 | 漲跌幅 |

|---|---|---|---|---|

| 2025 | 0.00023 | 0.00018 | 0.00009 | 0 |

| 2026 | 0.00027 | 0.00021 | 0.00016 | 11 |

| 2027 | 0.00032 | 0.00024 | 0.00014 | 29 |

| 2028 | 0.00037 | 0.00028 | 0.00016 | 50 |

| 2029 | 0.00045 | 0.00033 | 0.00027 | 76 |

| 2030 | 0.00049 | 0.00039 | 0.00032 | 110 |

四、REEF專業投資策略與風險管理

REEF投資方法論

(1)長期持有策略

- 適合族群:具高風險承受力的長期投資人

- 操作建議:

- 於市場低點分批買入REEF

- 事先設定分批獲利目標

- 資產存放至硬體錢包或受信托管服務

(2)主動交易策略

- 技術分析工具:

- 均線:判斷趨勢及反轉區間

- RSI(相對強弱指標):監控超買與超賣情形

- 波段交易重點:

- 識別主要支撐與阻力位

- 使用停損指令控管風險

REEF風險管理架構

(1)資產配置原則

- 保守型:加密資產組合1-3%

- 積極型:加密資產組合5-10%

- 專業投資人:最高可配至加密資產組合15%

(2)風險避險策略

- 分散投資:配置多種加密貨幣分散風險

- 停損設定:自動賣出以控管最大損失

(3)安全儲存方案

- 熱錢包推薦:Gate Web3錢包

- 冷儲存建議:長期持有建議使用硬體錢包

- 安全措施:啟用雙重認證,私鑰嚴禁外洩

五、REEF潛在風險與挑戰

REEF市場風險

- 價格波動大:REEF價格可能劇烈變動

- 流動性有限:大額交易執行困難

- 競爭壓力:其他Layer 1區塊鏈或表現突出

REEF合規風險

- 監管環境不明:可能面臨更嚴格規範

- 跨境合規挑戰:各國政策差異大

- 稅務影響:加密資產交易相關稅制持續變化

REEF技術風險

- 智能合約漏洞:有遭攻擊或Bug風險

- 網路擴展性:處理大量交易有挑戰

- 互操作性問題:與其他區塊鏈生態兼容性不足

六、結論與行動建議

REEF投資價值評估

REEF以高速低成本Layer 1區塊鏈定位具成長潛力,惟市場競爭與風險不容忽視。長期價值取決於生態採用率及技術創新,短期波動性則需審慎應對。

REEF投資建議

✅ 新手:建議深入研究,少量長期持有 ✅ 有經驗投資人:採定期定額策略,嚴控風險 ✅ 機構投資人:將REEF納入多元加密資產組合評估

REEF交易參與方式

- 現貨交易:可於Gate.com買入並持有REEF代幣

- 質押:參與REEF質押專案,獲取被動收益

- DeFi:探索REEF生態的去中心化金融機會

加密貨幣投資風險極高,本文不構成投資建議。投資人應根據自身風險承受力決策,建議諮詢專業財務顧問。切勿投入超過可承受範圍的資金。

常見問題

REEF能漲到1美元嗎?

理論上,若REEF能實現大規模生態採用且市場強勢成長,有機會漲至1美元。但以目前價位而言,需歷經大幅成長。

REEF值得投資嗎?

REEF是DeFi賽道具潛力項目,具一定投資價值。其跨鏈能力及生態發展有望於2025年左右帶來成長。

REEF Coin未來展望?

REEF Coin未來前景良好,於DeFi及NFT領域具成長潛力。其區塊鏈擴展性與跨鏈特性有望促進採用並提升價值。

REEF幣為何暴跌?

REEF幣價格暴跌原因可能包括市場波動、投資人信心低落或專案自身問題。採用度下降、競爭壓力加大及監管風險皆可能導致價格走低。

分享

目錄