Les solutions de seconde couche (L2) offrent-elles une sécurité véritablement assurée par Ethereum ?

Depuis une décennie, Ethereum s’est développé grâce à une promesse fondamentale : augmenter la scalabilité du réseau tout en préservant sa décentralisation. Sa feuille de route mise sur une structure centrée autour des rollups, où les réseaux de seconde couche (Layer 2, ou « rollups ») exécutent les transactions hors chaîne pour réduire les coûts et améliorer la capacité, tout en conservant les garanties de sécurité essentielles d’Ethereum comme couche initiale (Layer 1).

Arbitrum, Optimism, Base, zkSync et Scroll, principaux acteurs, se revendiquent tous « sécurisés par Ethereum ». Ce positionnement, au cœur de leur communication, est porteur, mais qu’en est-il réellement ? Une observation attentive du fonctionnement des rollups et des flux d’actifs révèle que la réalité est bien plus nuancée.

Cet article examine l’écart entre le slogan et la réalité, en passant par les bridges (où les fonds des utilisateurs sont conservés), les séquenceurs (qui ordonnent les transactions), et la gouvernance (qui fixe les règles).

La réalité des bridges des rollups

L’affirmation selon laquelle les rollups sont « sécurisés par Ethereum » occulte la réelle interaction des utilisateurs avec ces dispositifs.

Pour utiliser un rollup (que ce soit pour la DeFi, les paiements ou des applications), vos actifs doivent d’abord y être transférés. Ethereum ne propose aucun mécanisme natif pour déplacer directement des actifs : il est impossible de « téléporter » des ETH sur un rollup. Il faut passer par un bridge, qui constitue l’unique porte d’entrée et de sortie entre Ethereum et les rollups, et détermine, dans les faits, la sécurité dont bénéficie l’utilisateur.

Comment fonctionnent les bridges ?

Dépôts

Lorsque vous déposez des ETH sur un rollup, vous les envoyez à un contrat bridge sur Ethereum. Ce contrat verrouille vos ETH et indique au rollup de créditer ce même montant dans votre portefeuille L2. Par exemple, si vous déposez 1 ETH, le bridge sécurise votre ETH sur Ethereum, et votre compte rollup affiche 1 ETH. Parce que les ETH restent bloqués sur Ethereum, le dépôt repose sur une confiance minimale.

Retraits

Pour les retraits, la procédure est plus complexe :

- Vous brûlez (ou verrouillez) les tokens sur le rollup.

- Vous envoyez un message au contrat bridge sur Ethereum : Veuillez libérer mes ETH bloqués.

- Et voici la difficulté : Ethereum n’a aucune visibilité sur ce qui s’est produit à l’intérieur du rollup, il reste aveugle à la computation L2.

Ainsi, Ethereum ne libère vos fonds que si le bridge apporte une preuve que le retrait est légitime, preuve qui peut être :

- Fraud proofs (optimistes) : le retrait est accepté sauf contestation pendant une période définie.

- Validity proofs (zk) : une preuve cryptographique atteste que toutes les transactions respectent les règles, permettant à Ethereum de valider immédiatement.

- Multisignatures ou comités : validation assurée par des parties de confiance.

Le bridge constitue votre accès au rollup. Il fonctionne comme une fenêtre donnant sur une maison : le rollup reste opérationnel même si la fenêtre se brise, mais une fenêtre cassée rend l’accès impossible en toute sécurité. De la même manière, un bridge défaillant coupe l’accès des utilisateurs, même si le rollup continue de tourner.

C’est pourquoi la couche bridge représente le véritable prisme de la sécurité des rollups : la réalité de la promesse « sécurisé par Ethereum » dépend non pas du rollup lui-même, mais du bridge utilisé et du modèle de confiance sur lequel il repose.

Modèles de bridge et présupposés

- Bridges canoniques (officiels pour chaque rollup) : ils sont directement intégrés à Ethereum. Lorsque vous y verrouillez des actifs, les validateurs Ethereum garantissent leur retrait sur L1, même en cas d’arrêt du L2. Seuls les bridges canoniques héritent directement de la sécurité d’Ethereum.

- Ponts externes (ex. Wormhole, LayerZero, Axelar) : ils fluidifient l’expérience avec des transferts rapides inter-chaînes, mais reposent sur leurs propres comités de validateurs ou multisignatures, sans garantie du consensus Ethereum. En cas d’attaque ou collusion hors chaîne, les fonds des utilisateurs peuvent être perdus, même si Ethereum reste parfaitement fonctionnel.

- Émission native (tokens créés directement sur le rollup) : exemples : USDC sur Base, OP sur Optimism. Ces actifs ne passent jamais par un bridge canonique et ne sont pas échangeables sur L1. Leur sécurité dépend de la gouvernance du rollup, pas d’Ethereum.

Où résident réellement les actifs des rollups ?

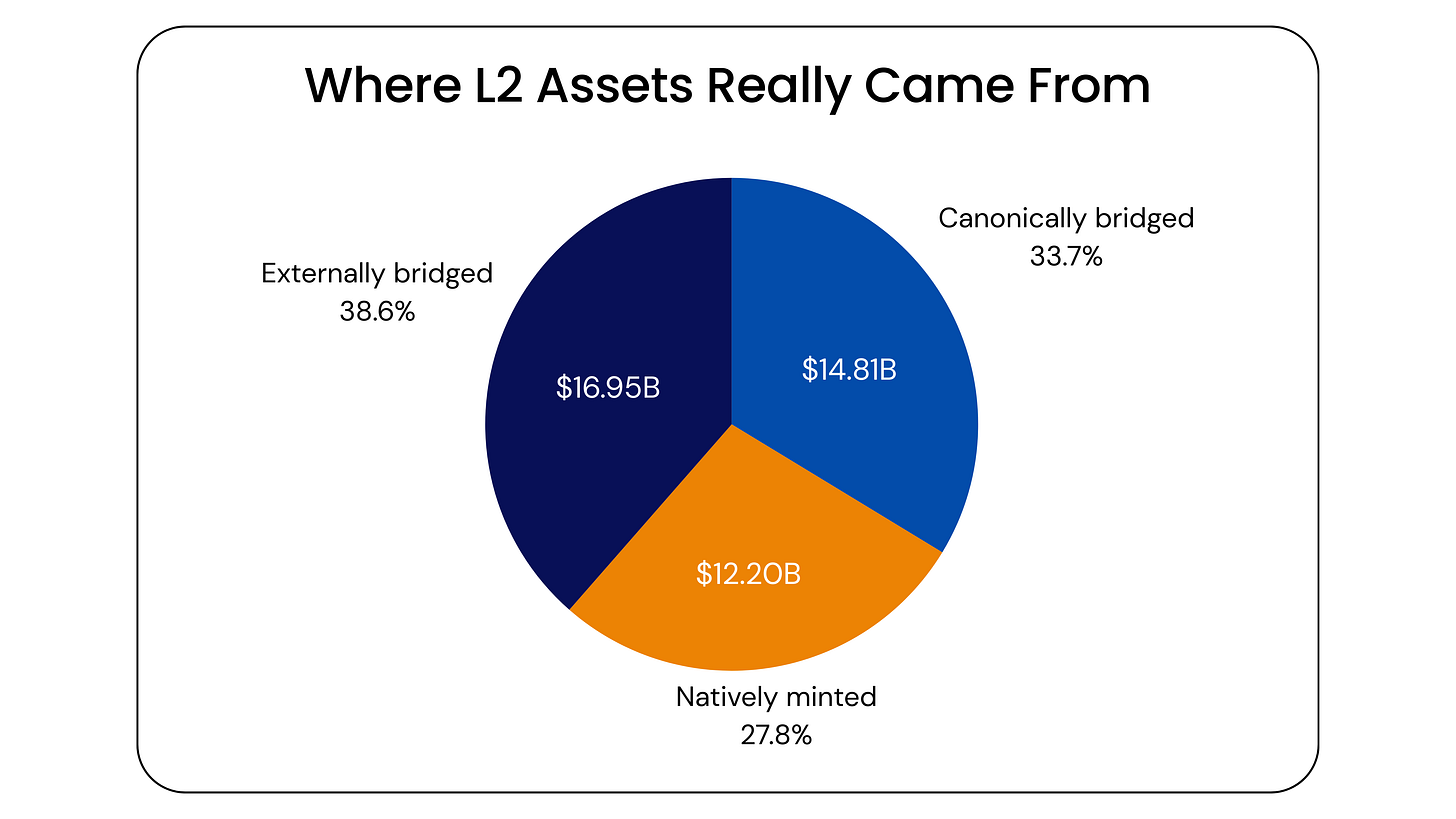

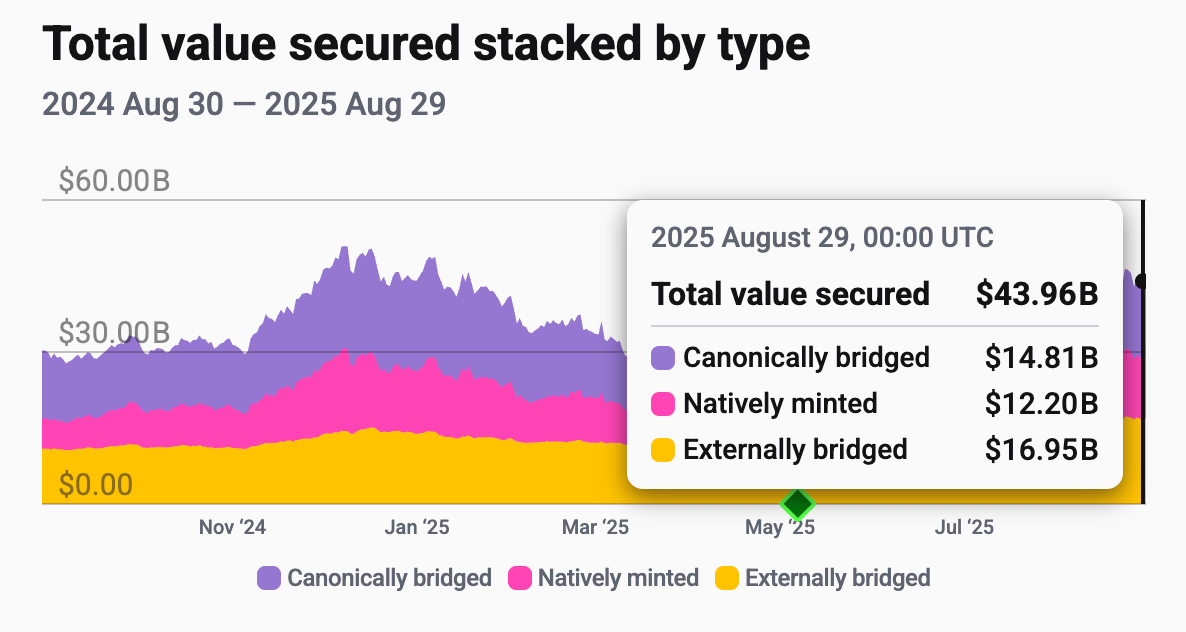

Au 29 août 2025, les rollups Ethereum sécurisent collectivement près de 43,96 milliards USD d’actifs. Répartition :

- Bridgé par des tiers : 16,95 milliards (39 %) — catégorie dominante

- Bridgé de façon canonique : 14,81 milliards (34 %) — actifs sécurisés par Ethereum

- Émis nativement : 12,20 milliards (27 %) — actifs propres aux rollups

Dynamiques temporelles

Entre 2019 et 2022, les bridges canoniques ont constitué le principal moteur d’adoption des rollups. L’essentiel de la croissance initiale provenait des passerelles officielles connectées au cœur d’Ethereum.

Dès la fin 2023, la situation évolue :

- Les bridges canoniques poursuivent leur croissance en valeur absolue, culminant en 2024, mais leur part relative décline.

- L’émission native poursuit son essor, particulièrement entre 2024 et 2025.

- Les ponts externes connaissent une forte accélération dès la fin 2023 et, début 2025, dépassent les bridges canoniques — c’est le moment où Ethereum cède la majorité sur les actifs des rollups.

- À l’heure actuelle, deux tiers des fonds des rollups (externes + natifs) échappent à la sécurité directe d’Ethereum.

Analyse par rollup

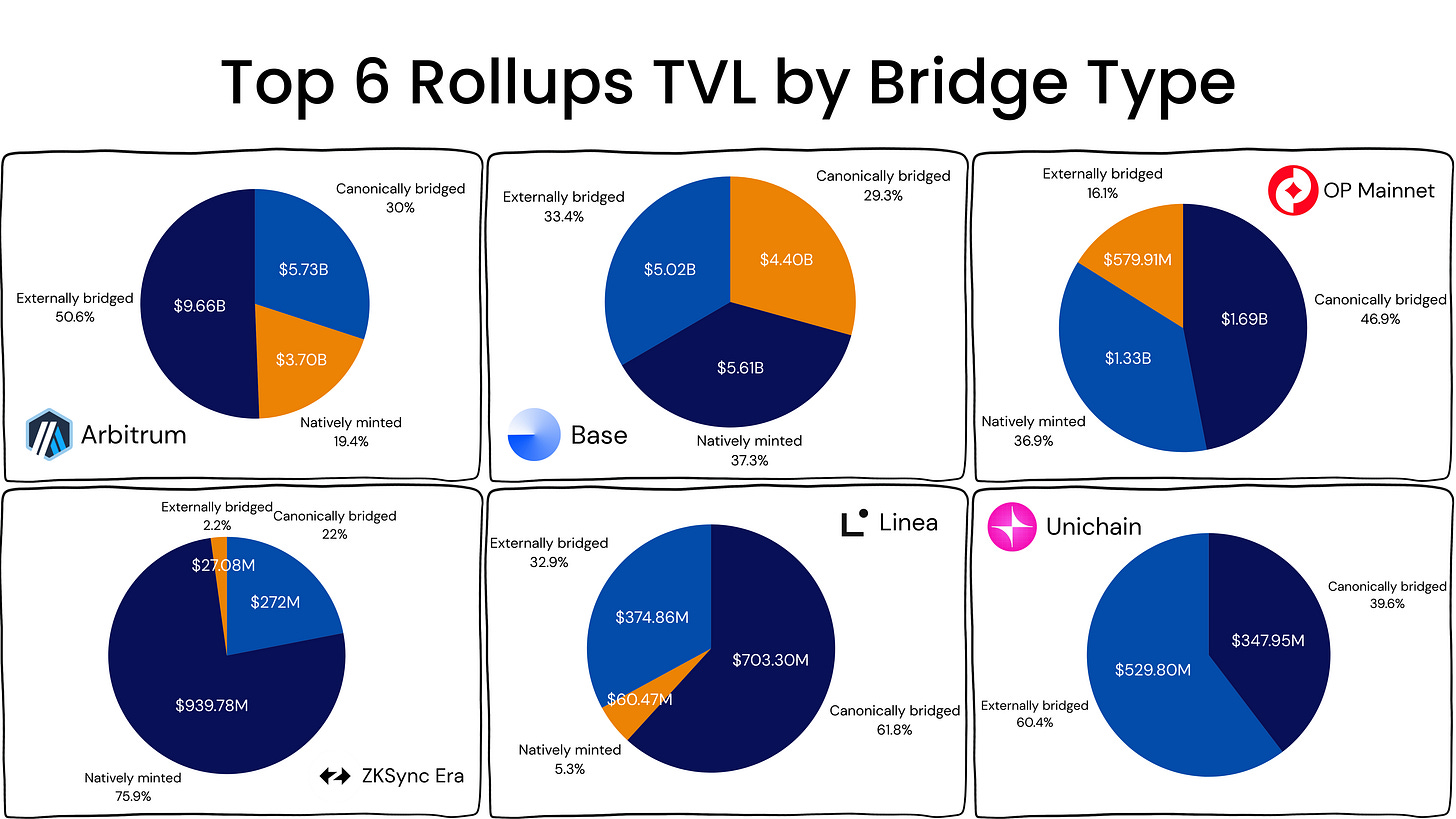

Le marché reste très concentré : les six principaux rollups regroupent 93,3 % de la TVL. Leur répartition :

- Bridges canoniques : 32,0 %

- Émission native : 28,8 %

- Ponts externes : 39,2 %

Typologies agrégées

- Dominance des ponts externes : Arbitrum, Unichain, où les utilisateurs privilégient la liquidité et les sorties rapides via des bridges tiers.

- Bridges canoniques en tête : Linea (et dans une moindre mesure OP Mainnet), forte proportion de collatéral L1 acheminé via la passerelle officielle.

- Prévalence de l’émission native : zkSync Era, Base, nombreux actifs émis localement (ex. USDC natif sur Base) et accès direct.

En somme, l’essentiel de la valeur sur les plus grands rollups reste hors des garanties directes d’Ethereum. La sécurité dont bénéficie l’utilisateur dépend avant tout des bridges sous-jacents à chaque segment.

Au-delà des bridges : d’autres risques

Les bridges localisent les actifs, mais même si chaque actif utilisait un bridge canonique, des zones de risque et de confiance subsisteraient. Trois facteurs sont déterminants : l’ordonnancement des transactions, la gouvernance, et la composabilité pour l’expérience utilisateur.

1. Séquenceurs : le nerf du contrôle

L’ordonnancement des transactions détermine leur séquence d’inclusion. La grande majorité des rollups recourent à des séquenceurs centralisés, qui offrent rapidité et rentabilité.

Un séquenceur centralisé peut :

- Censurer des transactions en refusant leur inclusion.

- Bloquer des retraits indéfiniment, car il choisit quand les sorties sont regroupées vers Ethereum.

- Tomber en panne et arrêter toute activité jusqu’à sa reprise (cf. panne de 78 minutes chez Arbitrum).

Ethereum propose des mécanismes d’inclusion forcée permettant aux utilisateurs de soumettre des transactions directement sur L1 – mais l’équité n’est pas assurée. Le séquenceur conserve la main sur l’ordre des blocs, vulnérabilité qui peut nuire à l’utilisateur.

Exemple : vous tentez de retirer des fonds d’Aave sur L2. Vous soumettez un retrait en inclusion forcée sur Ethereum, le séquenceur ne peut l’ignorer. Pourtant, il peut placer sa propre transaction juste avant, par exemple en empruntant davantage sur le même pool. Quand votre retrait est exécuté, la liquidité est insuffisante et la transaction échoue. Elle fut « incluse », mais sabotée.

L’inclusion forcée implique aussi des délais pratiques : des temps d’attente étendus (plus de 12 heures parfois), un débit réduit, et des risques de réordonnancement après soumission. Cela ressemble plus à une solution de secours lente qu’à une garantie d’exécution équitable.

La dynamique de décentralisation s’intensifie toutefois, portée par des projets comme Espresso et Astria, qui bâtissent des réseaux de séquenceurs partagés pour améliorer résilience et interopérabilité.

Le concept des pré-confirmations émerge : promesses précoces émanant d’un séquenceur ou d’un réseau partagé, garantissant qu’une transaction sera incluse avant sa finalisation sur Ethereum. Ce mécanisme réduit la latence liée à la décentralisation, offrant une confirmation rapide sans sacrifier la neutralité.

Si les séquenceurs centralisés dominent, c’est en raison de leur simplicité, rentabilité et attrait institutionnel — mais cette situation pourrait évoluer sous l’effet de la concurrence ou de la pression des utilisateurs.

2. Gouvernance et risques d’incitation (L2 institutionnels)

Le contrôle du L2 est crucial. Nombre de rollups majeurs sont exploités par des entreprises ou par des équipes financées par le capital-risque (exemple : Base par Coinbase, Arbitrum par Offchain Labs, Optimism par OP Labs).

La priorité est donnée aux intérêts des actionnaires/investisseurs et non au contrat social d’Ethereum.

- Obligations aux actionnaires : pression de monétisation, avec des frais attractifs au lancement puis majorés une fois liquidité et applications verrouillées (phénomène classique de « taxe plateforme »). Il est probable que les frais de séquenceur augmentent, à des intégrations préférentielles ou à des règles favorisant l’écosystème de l’opérateur.

- Effet de verrouillage : TVL et utilisateurs accumulés rendent la sortie difficile et offrent aux opérateurs la latitude de modifier les règles sans craindre une migration massive.

- Décalage culturel : Ethereum s’appuie sur la diversité clients, une gouvernance ouverte (EIPs) et des échanges publics entre développeurs. Les rollups institutionnels sont plus verticaux, souvent dotés de clés d’admin/multisigs capables de mettre en pause, d’upgrader ou de geler — la conformité et la rentabilité priment sur la neutralité. Progressivement, le rollup s’apparente moins à Ethereum et plus à un espace clos.

Ce décalage s’accentue entre l’esprit ouvert d’Ethereum et les dynamiques de gouvernance des rollups institutionnels, avec des effets tangibles sur les applications et l’expérience utilisateur.

3. Composabilité et expérience utilisateur

L’atout clé d’Ethereum réside dans la composabilité atomique : les contrats interagissent de façon synchrone dans une même transaction (ex. : swap Uniswap remboursant Aave et enclenchant une action Maker de façon atomique). Les L2 fragmentent cette logique :

- Asynchronie : les messages entre rollups sont retardés, les sorties canoniques prennent plusieurs jours, les bridges tiers ajoutent des hypothèses de confiance supplémentaires.

- Silos : la liquidité et l’état se fragmentent entre L2, dégradant l’expérience DeFi fluide qui a fait l’attractivité d’Ethereum.

Des rollups natifs, conçus et gouvernés selon les standards L1 d’Ethereum, pourraient permettre des lectures synchrones L2→L1, des écritures synchrones L1→L2, et des écritures atomiques entre rollups pour restaurer une large part de la composabilité du L1 tout en étendant la scalabilité. Sans cette architecture, l’UX évolue vers des niveaux de commodité ne bénéficiant pas de la sécurité Ethereum.

L’avenir des rollups

Si « sécurisé par Ethereum » doit dépasser le simple slogan, les garanties fondamentales doivent reposer sur L1 et non sur des comités hors chaîne ou des séquenceurs centralisés. Trois types d’architectures se dessinent dans ce sens.

Les rollups natifs font remonter la validité directement sur Ethereum.

- Plutôt que d’imposer aux utilisateurs de se fier à des systèmes séparés de fraud proofs, à un zk prover opaque ou à un conseil de sécurité, le rollup transmet une trace transactionnelle qu’Ethereum peut vérifier dans L1.

- Retraits et respect de l’état deviennent dès lors des prérogatives L1 et non de simples promesses : si le rollup annonce un solde X, Ethereum vérifie directement.

- Cela réduit la surface d’attaque au niveau du bridge, limite la nécessité des clés d’arrêt et assure l’alignement du rollup avec les évolutions futures d’Ethereum.

- Le coût sur L1 est plus élevé, mais l’avantage est évident : en cas de litige, L1 tranche.

- Aucun rollup natif n’est encore opérationnel.

Les based rollups synchronisent l’ordre des transactions avec les validateurs d’Ethereum.

- Actuellement, un séquenceur unique peut réordonner ou retarder les transactions, au risque de nuire à la force inclusion.

- Grâce au based sequencing, l’ordre canonique émane du consensus L1, rendant la censure ou le réordonnancement plus ardu.

- La force inclusion redevient une voie normale — et non une solution de secours. Les projets offrent des « pré-confirmations » pour fluidifier l’UX tout en réservant à L1 l’arbitrage final de l’ordre.

- On perd un peu de flexibilité et de revenus L2, mais on élimine le principal point de contrôle du système actuel.

- Des équipes telles que Taiko, Spire et Puffer travaillent sur ces architectures.

Les rollups à gestion de clés visent une source de risque plus discrète : la gestion des clés et des mises à jour.

- Au lieu que chaque rollup ou application gère séparément la récupération de compte, la rotation et la sécurisation des clés, un protocole minimal « keystore » standardise et synchronise ces fonctions sur tous les L2.

- L’utilisateur procède à la rotation ou à la récupération de ses clés en un endroit unique, la modification se répercute sur tous les L2. Moins de clés d’urgence pour les opérateurs, moins de droits d’admin à haut privilège.

- Résultat : moins de portefeuilles compromis, moins de mises à jour précipitées, une séparation plus nette entre sécurité de compte et logique applicative.

- La conception des rollups à gestion de clés demeure théorique à ce stade.

En résumé, ces approches traitent les difficultés concrètes des utilisateurs : processus de retrait fondé sur la confiance, ordonnancement centralisé, fragilité dans la gestion des clés et des mises à jour.

Ramener la validité, l’ordonnancement et la sécurité des comptes dans le périmètre d’Ethereum est la condition pour que les rollups méritent réellement la qualification « sécurisé par Ethereum ».

- Hazeflow est un cabinet de recherche spécialisé dans la blockchain, intervenant sur la recherche, l’analyse et la rédaction de contenus techniques, produits ou pédagogiques.

- Nous accompagnons des équipes blockchain (notamment celles développant des technologies complexes) dans la clarification et la valorisation de leurs produits.

Avertissement :

- Article réimprimé depuis [Ishita]. Tous droits d’auteur réservés à l’auteur original [Ishita]. Pour toute objection à cette republication, contactez l’équipe Gate Learn, qui s’engage à intervenir rapidement.

- Clause de non-responsabilité : Les opinions présentées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne sauraient être assimilées à un conseil en investissement.

- Les traductions sont réalisées par l’équipe Gate Learn. Sauf mention contraire, toute reproduction, distribution ou plagiat du contenu traduit est interdite.

Articles Connexes

Comment miser sur l'ETH?

Les 10 meilleurs outils de trading en Crypto

Les meilleures plateformes de loterie en crypto-monnaie pour 2024

Guide sur la façon de changer de réseau dans MetaMask

Qu'est-ce que Neiro? Tout ce que vous devez savoir sur NEIROETH en 2025