L2は本当にEthereumによってセキュリティが確保されているのか

Ethereumは過去10年にわたり、「分散性を損なうことなくネットワークをスケールさせる」という明確なビジョンに基づき発展してきました。その実現策として示されたのが、Layer 2ネットワーク(L2、通称「ロールアップ」)を活用するロールアップ中心のアプローチです。L2はオフチェーンでトランザクション処理することでコスト削減と高い処理能力を実現しつつ、Layer 1のEthereumから根本的なセキュリティ保証を受け取ります。

主要ロールアップであるArbitrum、Optimism、Base、zkSync、Scrollはそろって「Secured by Ethereum」を押し出しています。このキャッチフレーズは強力なマーケティング要素ですが、実際の仕組みと照らし合わせるとその内容は必ずしも明確ではありません。ロールアップの実態と資産の流れを精査することで、この主張の曖昧さが浮き彫りとなります。

本記事では、スローガンと現実のギャップに迫ります。まずはブリッジ(ユーザー資産の保管場所)、次にシーケンサー(取引順序の決定者)、そしてガバナンス(ルール制定者)の順に分かりやすく解説します。

ロールアップ・ブリッジの現状

「Secured by Ethereum」という主張は、ユーザーが実際にロールアップとどのように関わっているかを十分に説明しきれていません。

DeFi、決済、またはアプリケーション目的でロールアップを利用する際、まず資産をそのネットワーク上に移す必要があります。Ethereum自身には資産を直接L2に出し入れする仕組みがないため、ETHを瞬時にロールアップへ移動することはできません。そこで登場するのが「ブリッジ」です。ブリッジはEthereumとロールアップ間の出入口となり、ユーザーが実際に体感するセキュリティの本質を左右します。

ブリッジの仕組み

入金方法

ETHをロールアップに入金する場合、Ethereum上のブリッジコントラクトへ送金します。このコントラクトがETHをロックし、同額のETHをL2ウォレットに発行します。例えば1ETHを入金すれば、Ethereum側で1ETHが安全にロックされ、ロールアップアカウントに1ETHが表示されます。ロック資産がEthereumで管理されることで、入金は信頼性が高い仕組みとなります。

出金方法

出金時には、次の手順となります:

- ロールアップ上でトークンをバーンまたはロックする

- Ethereum上のブリッジコントラクトへ「L2でトークンをバーンしたのでロックされたETHを解放してほしい」と通知する

- 注意点:Ethereumはロールアップ内部の動作を直接把握できません。L2の計算内容に対しては不可視です。

このため、Ethereum側で出金が正当かどうかを証明するプロセスが必要となります。その方法として:

- Fraud Proofs(オプティミスティック型):一定期間異議が出ない限り有効とみなす

- Validity Proofs(zk型):全取引が規則に沿っていることを暗号的に証明し、Ethereumが即座に結果を信頼できる

- マルチシグや委員会型:信頼できる第三者が正当性を認証する方式

ブリッジはロールアップへの主要なアクセス経路です。家の窓にたとえると、窓(ブリッジ)が壊れれば家(ロールアップ)があっても安全に出入りできません。同様に、ブリッジが破損した場合、ロールアップ自体は作動していてもユーザーの出入りが困難になります。

したがって、ブリッジ層こそが実質的なロールアップのセキュリティを映す鏡です。資産が「Secured by Ethereum」であるかは、ロールアップそのものよりも、どのブリッジを利用し、どの信頼モデルに依存しているかで決まります。

ブリッジモデルと主要な前提

- カノニカルブリッジ(各ロールアップ公式ブリッジ):Ethereumと直結し、ここで資産をロックすればL2停止時でもEthereumバリデータがL1への出金を保証します。Ethereumのセキュリティ特性を直接受け継ぐのはカノニカルブリッジのみです。

- 外部ブリッジ(Wormhole、LayerZero、Axelarなど):チェーン間の高速な資産移動を可能にしますが、独自のバリデータ委員会やマルチシグに依存し、Ethereumのコンセンサスで強制力はありません。運営者の不正やハッキングでEthereumが正常でもユーザー資産が失われるリスクがあります。

- ネイティブ発行(ロールアップで直接発行されたトークン):Base上USDCやOptimismのOPなどが該当。カノニカルブリッジを通らずL1で償還不可。保証はロールアップのガバナンス・インフラ依存です。

ロールアップ資産の実態は?

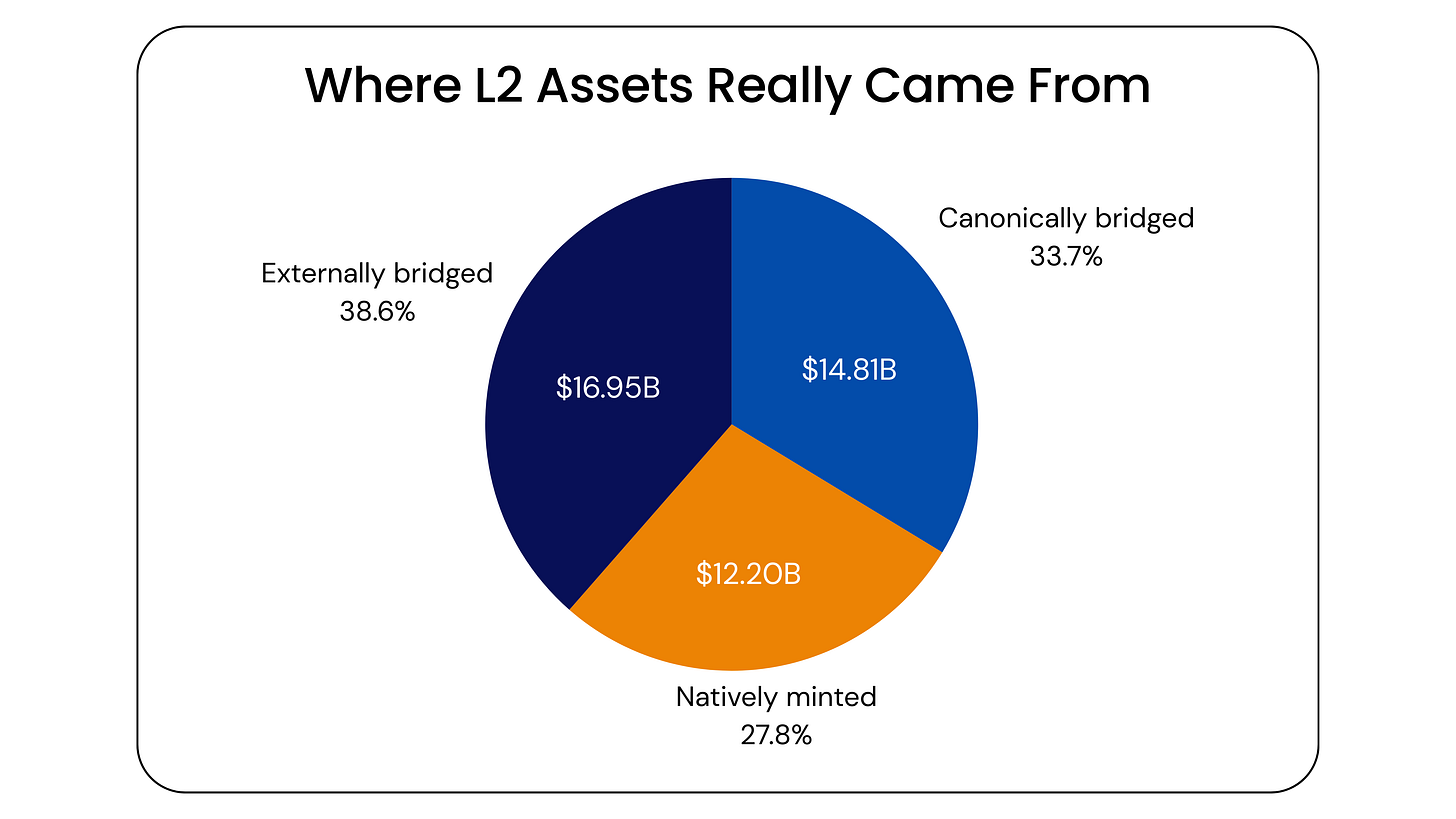

2025年8月29日現在、Ethereumロールアップ全体で$43.96 billionの資産が管理されています。内訳は:

- 外部ブリッジ経由:$16,950,000,000(39%)—最大カテゴリ

- カノニカルブリッジ経由:$14,810,000,000(34%)—Ethereumが保証する資産

- ネイティブ発行:$12,200,000,000(27%)—ロールアップ発行資産

資産推移のトレンド

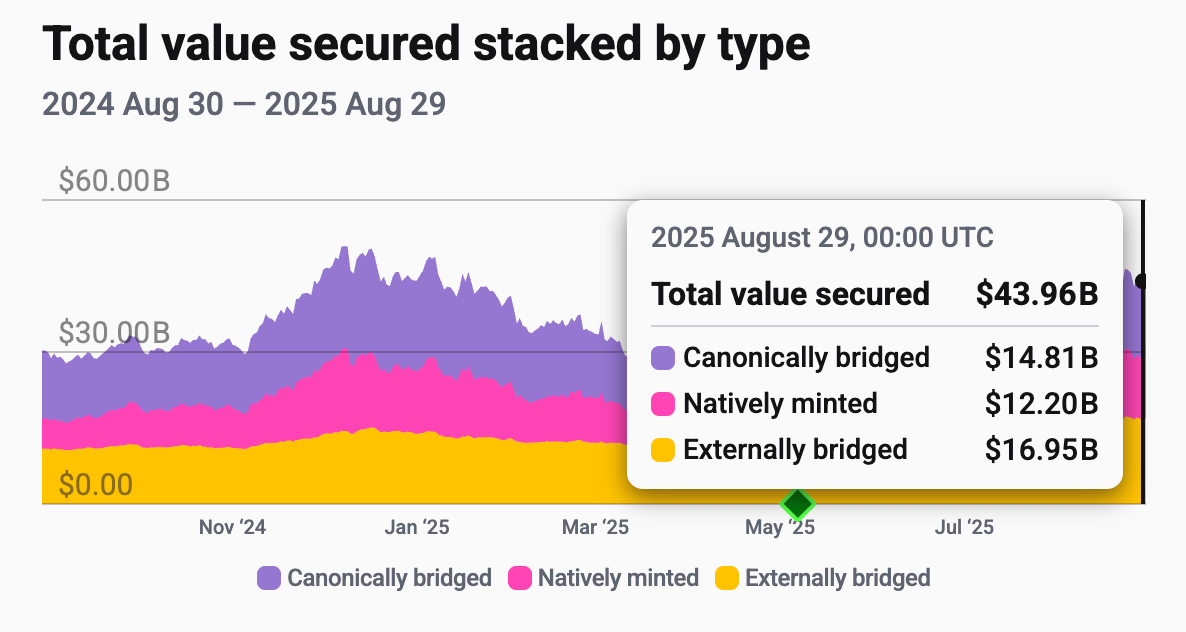

2019年~2022年はカノニカルブリッジがロールアップ普及の主な原動力でした。初期の成長はほぼ公式ブリッジによるEthereum中心の流れでした。

その後、2023年後半以降は大きく変化します:

- カノニカル資産は絶対額で増加したものの、全体に占める比率は減少傾向となり、2024年にピークに達しました。

- 2024~2025年にネイティブ発行も拡大傾向を示すようになりました。

- 外部ブリッジは2023年後半以降急速に拡大し、2025年初にカノニカル資産を上回るポイントが到来、Ethereumがロールアップ資産の過半数シェアを失う転換点となりました。

- 現在、ロールアップ資産の3分の2(外部+ネイティブ)はEthereumの直接的なセキュリティ範囲の外で管理されています。

ロールアップ別の内訳

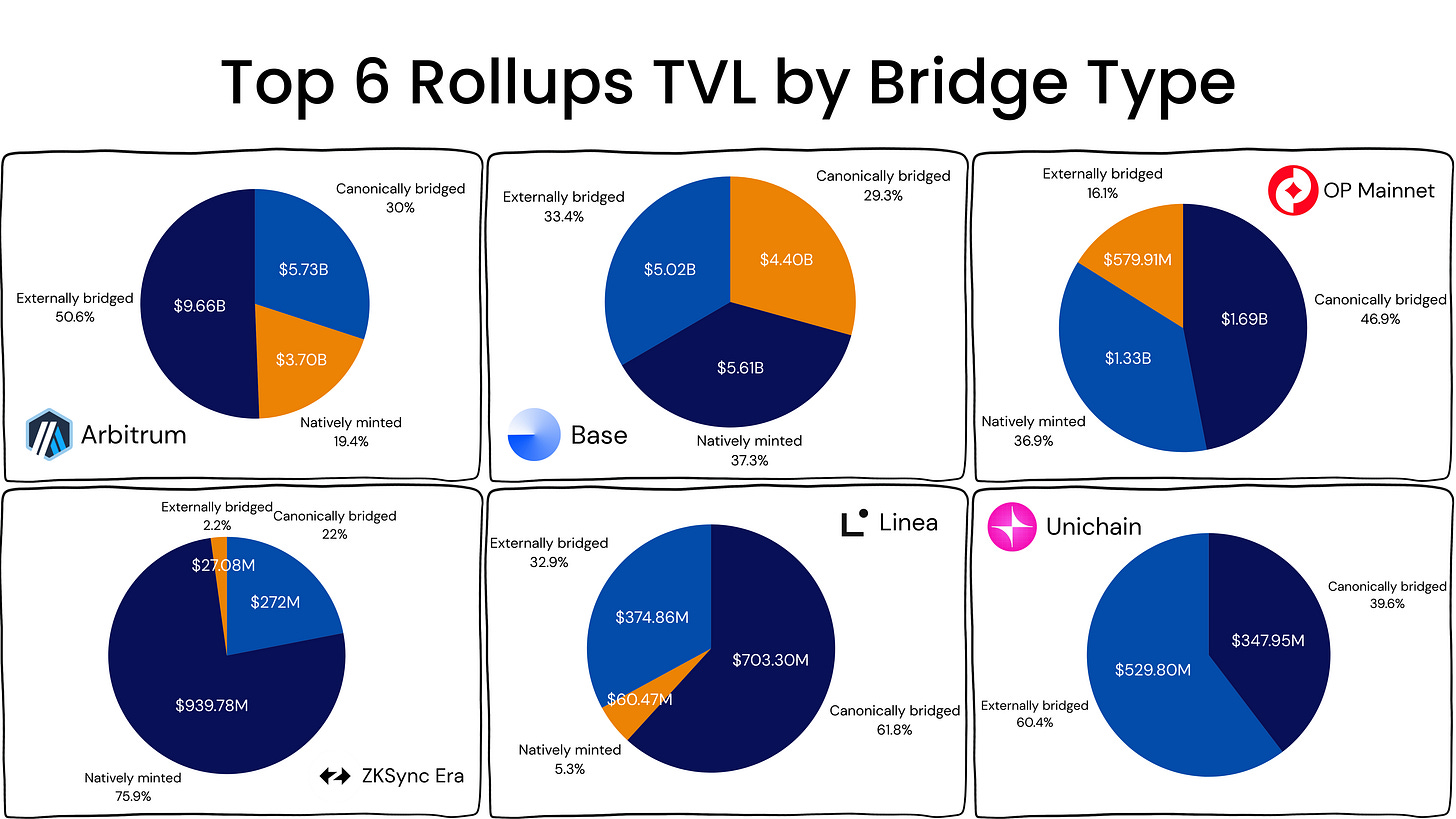

市場は極めて集中しており、上位6つのロールアップがロールアップTVLの93.3%を占めます。各エコシステムの構成比:

- カノニカルブリッジ:32.0%

- ネイティブ発行:28.8%

- 外部ブリッジ:39.2%

パイチャート型パターン

- 外部依存型:ArbitrumやUnichainは、サードパーティブリッジで迅速な出金や流動性を求める傾向が強い

- カノニカル重視型:Linea(OP Mainnetも一部)は公式ブリッジ経由でL1由来資産が多い

- ネイティブ重視型:zkSync EraとBaseはL2での独自発行資産や直接オンランプが多い

重要点:最大規模ロールアップの大半の価値はEthereumの直接保証外にあり、ユーザーが実際に得るセキュリティは各モデルのブリッジ方式に依存します。

ブリッジ以外のリスク要因

ブリッジは資産の所在を示しますが、仮に全資産がカノニカルだったとしても、ユーザーは依然として信頼・安全面のギャップに直面します。特に下記3点が重要です:取引順序決定、ガバナンス権限、コンポーザビリティがUXに与える影響。

1. シーケンサー:中央集権的支配点

シーケンス(順序決定)は、取引をどの順番でブロックに含めるかを決める処理です。大半のロールアップは中央集権型シーケンサーを採用、処理効率と収益性が高い仕組みです。

中央集権型シーケンサーによる主なリスク:

- 特定取引の検閲(取り込み拒否)

- 出金処理を任意にバッチ化でき、無期限で引き出しをブロック可能

- 完全停止によるダウンタイム(例:Arbitrumで78分停止)

Ethereumには「強制取り込み」機能があり、ユーザーはL1経由で直接トランザクション提出可能ですが、これですべての公平性が担保される訳ではありません。シーケンサーは依然としてブロック順序制御が可能なため、ユーザーに不利益をもたらす事例も起こりえます。

具体例:

- L2上Aaveから資産引き出しを試行

- Ethereum上で強制出金リクエストを提出し、シーケンサーは無視できない

- しかしシーケンサーが自身の取引(同じプールから追加借入など)を直前に挿入可能

- 結果として流動性不足となり、あなたの出金が失敗

- 取引自体は「含まれた」が、意図的に妨害された形に

強制取り込みには、数時間(場合によっては12時間超)の待機時間や低スループット、提出後の順序変更リスクもあります。公平な実行保証というより、緊急時の遅い安全弁といった位置づけです。

一方、分散型シーケンサーへの流れも拡大しています。EspressoやAstriaが耐障害性・相互運用性に優れた共有型シーケンサーネットワークを構築中です。

ここで注目すべきは「プリコンファメーション(事前確約)」です。シーケンサーや共有ネットワークがEthereum上で最終化前に取引内容を先に約束することで、分散化による待機時間の問題を緩和しつつ公平性も担保できます。

とはいえ、中央集権型シーケンサーはシンプルかつ利益率が高く、機関投資家にも魅力的であるため、ユーザーニーズや競争が高まるまで主流は続くと考えられます。

2. ガバナンス&インセンティブリスク(企業運営L2)

L2の運営主体は非常に重要です。多くの主要ロールアップは企業やVC支援チームにより運営(例:BaseはCoinbase、ArbitrumはOffchain Labs、OptimismはOP Labs)されています。

彼らはまず株主・投資家の利益を最優先し、Ethereumの「社会的契約」よりも自社方針を重視します。

- 収益性圧力:初期は手数料を低く設定しユーザー獲得に努めるが、流動性やアプリが定着すると手数料を上げて集客から収益へとシフト(よくある「プラットフォーム税」モデル)。シーケンサー手数料、運営企業に有利なルール・連携強化が進む可能性。

- ロックイン効果:大量のTVLとユーザーが蓄積されると乗り換えコストが高まり、運営者主導で経済・規則を変更しやすくなる

- 文化の相違:Ethereumは公開開発コールやマルチクライアント構成、オープンガバナンス(EIP)重視だが、企業ロールアップはトップダウン型。管理者鍵・マルチシグによる一時停止やアップグレード権限が優先され、ニュートラリティよりも規制・収益性が重視される。長期的にはEthereumから独立した囲い込みプラットフォーム化しやすい。

この結果、Ethereumのオープンな理念と企業型ロールアップのインセンティブギャップは拡大し、ガバナンスだけでなくアプリ連携やユーザー体験にも影響します。

3. コンポーザビリティ&UX(ユーザー体験)

Ethereumの特長は「アトミックコンポーザビリティ」です。スマートコントラクトが単一のトランザクションで同期的に読み書きでき、例えばUniswapのスワップがAave返済やMakerアクションまで一括処理できる点です。L2ではこの性質が分断されます:

- 非同期性:ロールアップ間のメッセージ遅延、公式出金に数日、サードパーティブリッジによる追加信頼コスト発生

- サイロ化:複数L2間で流動性・ステートが分断され、Ethereum本来のシームレスなDeFi UXが損なわれる

解決策は?

Ethereumネイティブロールアップ(L1基準で設計・ガバナンス)であれば、L2→L1同期読取やL1→L2同期書込、ロールアップ間の原子的書込が可能となり、L1本来のコンポーザビリティを拡張しつつスケーラビリティも担保できます。これが実現できなければ、UXはEthereum由来でない利便層へシフトしていく傾向が続きます。

ロールアップの今後

「Secured by Ethereum」が単なるスローガンで終わらず実体を伴うためには、コア保証をL1上に残すことが不可欠です。オフチェーン委員会や一社シーケンサー依存ではなく、以下3つの設計方針が重要です。

ネイティブロールアップ:バリディティ(正当性)検証を完全にEthereum上で行う方式

- Fraud Proofや監査困難なzkプローバ、セキュリティ評議会をユーザーが信頼するのではなく、ロールアップがトランザクションのトレースをEthereum自体で再実行できるようにする。

- 実際には、出金やステートの正確性がL1上の「権利」となり、ロールアップが残高Xと主張した場合、Ethereumが直接検証可能。

- これによりブリッジの攻撃リスクを最小化し、ポーズキー依存の減少、Ethereumアップグレードとの整合性維持が図れる。

- L1でのコスト増がトレードオフだが、紛争時はL1が最終決定権を持つ。

- 現時点で稼働するネイティブロールアップはありません。

Basedロールアップ:トランザクション順序決定をEthereumバリデータセットに固定

- 現状、単一シーケンサーにより順序変更や遅延が発生し、「強制取り込み」が阻害される場合がある。

- Based設計ではL1コンセンサスが順序を管理するため、検閲や直前変更がより困難になる。

- 強制取り込みが通常経路となり、安全弁ではなくなる。UX維持のため「プリコンファメーション」機能を追加し、L1が最終判断者となる安心感と高速性を両立。

- L2の収益や柔軟性は一部犠牲になるものの、現行最大の支配点を排除できる。

- Taiko、Spire、PufferなどがBasedロールアップ設計を推進。

Keystoreロールアップ:鍵管理とアップグレードリスクへの新アプローチ

- 従来、各ロールアップやアプリごとにアカウント復元・セッション鍵・ローテーションを個別管理していたが、最小限のKeystoreロールアップで一元化し全L2へ同期。

- ユーザーは一箇所で鍵をローテート・復旧でき、変更は複数L2に伝播。運営者の非常用鍵や管理権限の「神モード」も減少。

- 結果、ウォレットの侵害やインシデント対応の緊急アップグレードが減り、アカウントセキュリティとアプリロジックの分離が明確化。

- Keystoreロールアップは現状理論段階で稼働していません。

これらのアプローチは、ユーザーが直面する主要な課題――信頼に依存した出金、企業による取引順序独占、脆弱な鍵・アップグレード管理――の解決を目指します。

バリディティ、順序、アカウントセキュリティをEthereum本体の傘下に移すことこそ、「Secured by Ethereum」を単なる標語から実質へと昇華させる道です。

- Hazeflowは、リサーチ・分析・技術/プロダクト・教育資料の制作に長けたブロックチェーン専門企業です。

- 特に複雑な技術を持ち、製品説明が困難なブロックチェーンチームに対し、分かりやすく本質を伝える支援を行っています。

免責事項:

- 本記事は[Ishita]からの転載であり、著作権はすべて原著者[Ishita]]に帰属します。転載にご意見がある場合はGate Learnチームまでご連絡いただければ、速やかに対応いたします。

- 免責事項:記事中の見解・意見は筆者個人のものであり、投資助言を構成するものではありません。

- 翻訳記事はGate Learnチームが担当しています。特記なき限り翻訳文の無断転載・配布・盗用は固く禁じます。

関連記事

ETHを賭ける方法は?

Polygon 2.0 (POL)とは何ですか?MATICからPOLへの移行(2025)

マージとは何ですか?

Neiroとは何ですか?2025年にNEIROETHについて知っておくべきすべて

トップ10のETH LSTトークン